前言

- 本文的基本框架是对 Peter Godfrey-Smith 所著《Theory And Reality: an introduction to the philosophy of science》(文中简作TAR)的梳理,在此基础上夹有笔者的补充说明以及对与科学自身、科学方法论、科学哲学有关的问题的思考,并偶尔引入新近的事例拉近书中讨论与我们日常生活的距离,以加深论证印象。

- 笔者关心的基本问题如下,欢迎感兴趣的或有同样疑惑的读者随着文章一同思考讨论,笔者也希望能在梳理完成之后对下列问题给出自己的回答:

- 科学到底是什么?判断一套理论是否科学的标准是什么?

- 作为探究和解释世界的方式,科学有独特性吗?它比神秘主义、宗教等其他方式好在哪里?

- 科学有边界吗?科学是否(以及如何)与非科学领域相互影响?

- 本文不会对上书做全面的、逐篇的翻译,相反还常常为了行文讨论的方便打乱其篇章顺序。不过,每完成一个问题或一个部分的论述,笔者就会在相应的文段后标上原书的页码,这样方便读者查考,也能让文章保有读书报告的形式。

序章

我们所谈的 “科学”

要开展对科学本身的讨论,有必要先说明我们平常所谈的 “科学” 到底指什么。

首先是领域角度:哪些活动和理论可以算作科学?有些活动属不属于科学是非常明确的。例如,几乎所有人都认可,物理学、分子生物学属于科学,它们用实验去验证猜想,相反,打篮球、跳水等活动无论多么要求技术或运动技巧,也不会被当成科学。但还有很多活动处在中间的灰色地带,很难说清它们到底属不属于科学。例如,经济学和心理学在诞生之初一度饱受批评,到今天基本算作科学,而人类学和考古学的研究则直到今天还备受争议。看来,满足什么条件才算科学这个问题,我们仅凭日常经验还不足以解答。(pp. 3)

第二是语言修辞角度:我们平时说的 “科学” 这个词的含义是什么?科学的标准问题之所以会出现一大片灰色地带,一个重要原因就是我们平时说的 “科学” 这个词含义非常复杂。有时候,它表示某项活动运用了严格精确的方法,得出了比较可靠的结果,例如 “南水北调是一项科学的大型工程” ;有时候,它表示某个东西很合理、容易接受,例如 “小王提出的这个办法不错,很科学” ;有时候,它又带有贬义,表示某些行为死板专断、不近人情,例如 “他啊就是一根筋,恋爱又不是科学!” 。

第三是历史角度:“科学” 这个概念经历了怎样的历史发展过程?“science” 一词的复杂含义不是凭空产生的,而是经历了漫长的演变。从词源上说, “science” 的词源是拉丁语 “scientia” ,意思是知识,在古代和早期近代指通过逻辑证明得出的必然真理,包含我们今天熟悉的数学、几何学的结论。到了十七世纪,现代科学兴起,曾经归在 “自然哲学”(如物理学、天文学)或 “自然史”(如植物学、动物学)门下的许多学科独立出来算作科学,前者主要是探究事物原因,后者主要是描述事物内容。经历了这场 “科学革命” 之后,“science” 强调观察与实验的这一层含义逐渐发扬,而原先强调抽象的理想化证明的含义减弱,自十九世纪之后就基本固定下来,形成了我们今天所说的 “科学” 概念。(pp. 4)

经过上面的梳理,可以说,“科学” 在今天至少包含了两层意思。广义的科学,指一切在经验/观察所得的基础上评估、预测和解决问题的活动,这样的活动在人类历史中有迹可循、广泛存在;狭义的科学,则专指17世纪以欧洲为中心的科学革命所带来的那种获取知识、认识和解释世界的方式。相应地,本书(笔者注:以及本文)讨论科学也要关注两个核心问题:(pp. 5)

- 人类获取有关世界的知识的一般方式是什么?

- 科学革命带来的那种探究世界的方法,与其他方法的区别在哪里?

我们所谈的 “科学哲学”

本书是科学哲学导论,什么是科学哲学呢?简单地说,就是用哲学的、反思性的方式研究科学本身。科学是什么、科学使用什么方法论、科学的价值是什么,这些问题显然不是科学自己会关心的,“科学哲学之于科学,就像鸟类学家之于鸟类”。为此,有必要为我们后文的论述先做一些哲学铺垫。

首先是认识论与形而上学的区分。简单地说,认识论/知识论(epistemology)关心的话题包括知识与观念、推理、证据等,形而上学(metaphysics)则研究一般性的与世界本质有关的问题。本书讨论的大部分问题都是认识论问题,比如观察所得何以支撑理论、我们是否有理由指望科学为我们描述世界的真实样貌。受这个问题启发,哲学家们对 “科学哲学到底是什么样的哲学?” 这个问题也众说纷纭。有人认为科哲的使命是揭示出人类的某种科学思维;二十世纪的哲学家们则反对这种看法,认为科哲的使命是揭示出科学的逻辑,说明一套理论与支撑该理论的证据之间抽象的逻辑关系/结构;后来又有人提出,科哲应该致力于提炼科学统一的方法论,展示科学家们普遍遵循着的行为流程与规范;近几十年来,受史学影响,又有人认为科哲应该探究科学理论的发展演变的一般规律;等等。

第二是描述性理论与规范性理论的区分。简答地说,描述性(descriptive)理论就是如实描述事物/研究对象,展示其真实情况、本质而不带价值判断的理论,规范性(normative)理论则是带有价值判断、论述事物/研究对象应该如何的理论。后面我们引入的科哲理论几乎都带有规范性成分。这种区分也提示我们,当我们面对或想要提出关于科学的普遍性说法时,不妨先问问自己,这个说法是描述性的还是规范性的,亦或二者兼有。

第三是 “客观” 这个概念。许多人认为,科学的本质说白了就是要客观——这个说法固然不错,但对于论证来说实在不堪用,因为 “客观” 这个词含义太广泛了。 “客观” 有时候是说不含偏见、一视同仁,有时候是说公平、合理,有时候又指某个东西的存在独立于人的思维、不为人的意志所影响,这些彼此联系的概念毕竟不同。更何况,关于到底存不存在 “客观世界” 这个问题,哲学史上和当代都有不少人提出怀疑,这些问题至今尘埃未定,也远远超出了科哲的辖域。因此,本书会尽量避免使用 “客观” 一词,以省去不必要的混淆和麻烦。(pp. 6)

最后,虽然 “科学哲学” 这个名字诞生不久,但科学哲学关心的问题和所做的探索实际很早就已起步。前面提到,17世纪欧洲发生了科学革命,以培根和笛卡尔为代表的哲学家就尝试描绘科学家们应当遵循的方法和细节;然而对 “科学方法” 的探索在20世纪遭到了猛烈批评,人们认为科学饱含不确定性和奇思妙想,不可能像研究做菜一样研究出做科学的一般方法。20世纪的哲学家们转而探索科学理论与经验证据之间的关系,力图借助数理逻辑展示科学理论的语句之间、科学与非科学之间的逻辑关系/结构;然而这条道路甚至受到了许多科学家自己的抨击,他们批评这种做法沉醉于理性的完美与严格,让科学显得与真实世界毫无联系,反而像是用人工语言自说自话的文字游戏。似乎,前一派失之具体、毫末,而后一派失之抽象、空泛。此外,有许多学科虽然与科学哲学无关,但却经常自觉或不自觉地把科哲问题纳入讨论,比如科学史、科学社会学等学科也讨论证据、支撑/辩护、科学与世界的关系等等。因此,本书将采取中间立场,在讨论科学哲学时主要关注两个问题:(pp. 7)

- 科学采取了什么样的策略/手段

- 按上述策略/手段,科学与现实世界达到了什么样的关系

关于科学为什么独特的三种看法

要解决 “科学是什么”,很大程度上就是要找出科学有什么独特性。这个问题我们当然不必从零开始回答,近代以来,关于科学大致形成了三类看法——经验派、数学派、社会结构派。它们都有相当久远的历史源头,但直到今天,我们很多人对科学的理解都不能外之;它们彼此互不相容,但我们不妨把这三种立场当成不同的参照系,为自己回答这个问题提供借鉴,没准这些互相攻讦的观点只是不同的侧面。(pp. 8)

首先是经验派(empiricism)。经验派是近代西方哲学的一大主流,许多人认为近代哲学之父笛卡尔选择在身心关系问题上 “骑墙” ,为经验派与观念派(idealism)的争论做了双线铺垫;此后几百年时间里,经验主义几乎占据了近代英国哲学,洛克、贝克莱、休谟是经验派彪炳史册的三位大家。这样庞大的流派内部当然分化繁多,但经验派的核心观点基本可以总结为:经验是我们关于世界的所有知识的唯一来源。把这个观点放到我们现在要讨论的(知识论的)科哲问题上,可以想见,经验派大概会认为科学与我们的日常思维没有质的区别,而只有程度和细节的区别:科学的思考探究与日常的思考探究有着完全相同的模式(pattern),即都把经验作为唯一来源,只不过科学的思考更加系统、有组织、符合经验。值得注意的是,照此观点,压根不存在什么 “科学的思维方式”,因为科学思维与日常思维本质无异。通常情况下,经验主义天然地支持科学,并认为科学极好地体现了人类凭借经验探究现实世界的能力。

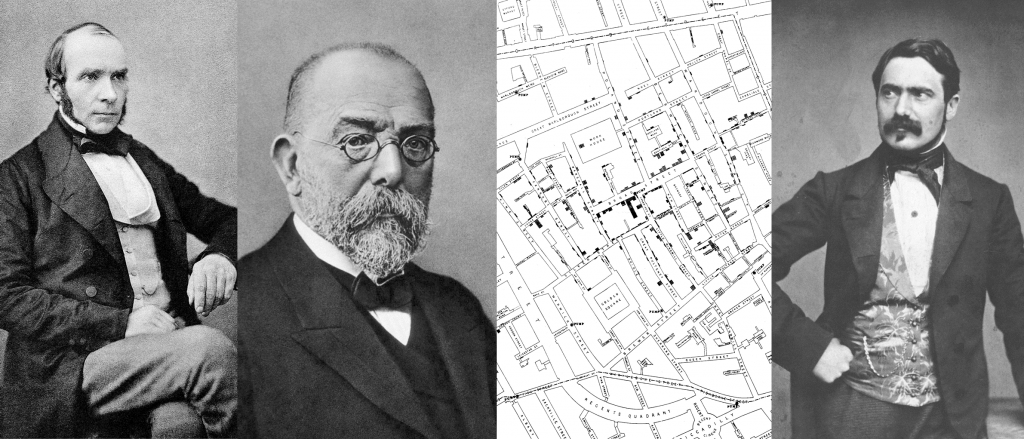

经验主义立场实际上包含了两方面的严格限定:(1)知识来自于且只来自于经验;(2)知识来自于经验,无论是日常的还是科学的,任何实在知识(指有关于现实世界的知识)都不例外。科学史上有不少事例表明,这样 “简单粗暴” 的立场很容易遇到问题。举个例子:霍乱曾经肆虐18、19世纪的欧洲,当时微生物学还未兴起,人们对霍乱如何传播提出了许多理论;伦敦的医生 John Snow 猜想霍乱是通过饮用水传播的,1854年伦敦爆发霍乱,他通过绘制地图发现瘟疫的源头可能是一个公用水井,于是他极力说服当局拆掉了水井的把手,霍乱果然很快就平息了。受 Snow 的启发,Robert Koch 等人后来提出了更全面的病菌理论,并成功分离出了霍乱的致病菌。乍一看,经验主义简直大获全胜!然而,医生 Pettenkofer 并不相信病菌理论,他亲自喝下了混有霍乱致病菌的水,结果身体无恙,他于是给 Koch 写信说自己的实验驳倒了病菌理论。——站在21世纪回看,Koch 的病菌理论并没有错,霍乱确实是由某种弧菌引起的;人们猜测,Pettenkofer 也许胃酸浓度比较高,刚好杀死了水中的霍乱弧菌,因此没有得病。但这个例子无疑提醒我们,直接的经验证据并不能保证真知、不能保证结论的正确。同样,试想有人个在新冠疫情期间一直不戴口罩也安然无恙,我们当然不至于因此否认 “新冠病毒通过空气传播” 这一理论,但我想我们在科学上多少也会对这个理论更为慎重,最起码,新冠的传播不是呼气、吸气、得病这么简单和必然。如果想要坚持科学经验主义,我们就必须放弃这种 “简单粗暴” 的直接经验论,转而考虑知识、科学结论背后有着何种更为复杂的经验基础。(pp. 10)

其次是数学派。自科学革命以来,不少人认为,科学的独特性和成功之处在于用数学工具去理解自然世界。持此立场的人常常攻击经验派,认为经验并不是知识的唯一来源,科学和日常杂想也不是一回事;科学不能从繁杂的事物现象中直接诞生,相反,科学必须对种种现象做出量化,发现一串事件呈现出的数学规律(pattern),这是其独有的思维探究方式。

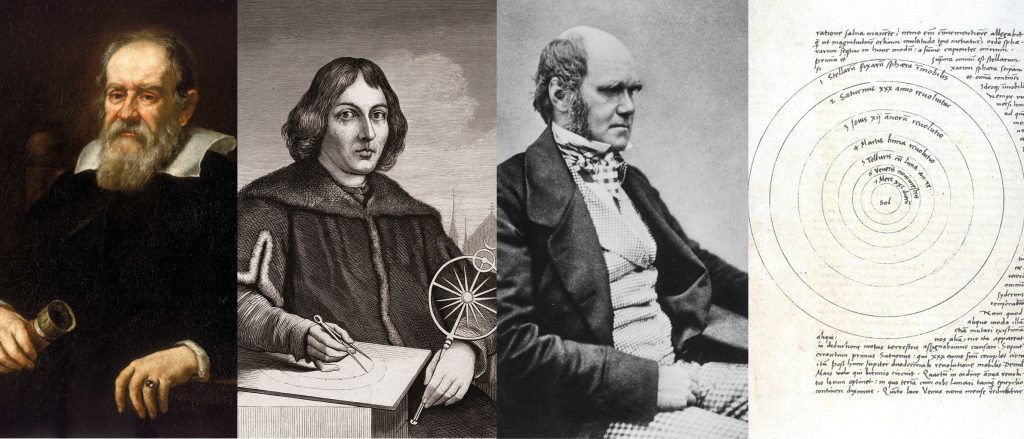

数学派的立场也有自己的问题。一方面,数学和经验真的不相容吗?似乎不是,使用数学工具和以经验为基础无疑可以兼容,科学史上的许多名人佳话都能佐证。例如,伽利略曾称赞哥白尼写出《天体运行论》是 “理性战胜了感觉” ,但无论是伽利略还是哥白尼都非常器重经验的作用,哥白尼提出日心说理论,恰恰就是为了解决他通过经验观察发现的地心说的矛盾。由此看来,科学在数理方面的独特性,并未超出经验主义的基本框架。另一方面,科学真的离不开数学吗?似乎也不是。例如,达尔文的《物种起源》就没有真正用到数学,事实上,整个十九世纪的生物学研究几乎都没用到数学(当然,这里说的 “没用到” 是说它们的核心论证与结论不依赖数学推演,数学没有成为这时期生物学的主要工具,而不是说真的一点数学都没用到)。尽管我们今天能借助数学解读达尔文的理论,现代生物学研究也大量运用数学工具,但不可否认的是,并非所有伟大的科学研究都需要数学。未来数学可能会对科学越来越重要,但只要我们还承认像达尔文这样的研究仍属于科学,那 “科学是什么” “科学为什么独特” 这些问题便不是单凭数学就能完全解释的。(pp. 12)

最后是社会结构派。受历史学和社会学研究的影响,近几十年来,有人主张科学的独特性和成功之处在于其独特的社会性结构(social structure),例如各式各样的学社和学术共同体。这一派强调社会性结构,目的是打破经验主义传统营造的幻象。正如 Steven Shapin 所批评,在经验主义传统下,每个人似乎都能通过经验观察对某一理论做出验证,似乎都不能轻信权威,必须自己投身其中一探究竟——这固然不错,但却从来不是科学研究的现实——科学知识往往是我们借助社会性的信任与合作网络而获得的,学校教育就是典例,大概谁也不是靠坐在苹果树下被砸才学会引力定律的。经验主义或许能解释科学研究如何起步,但假如人们对自己获知的每个结论都非得亲自验证一下,那人类科学就注定只能在那些基本知识上原地打转。现实证明,人类科学年复一年的精进,离不开合作与传承;即便是 Snow 那样看起来纯个人的实验探究,他也得靠事前事后采访周围人(并采信之)才能确认,移除把手究竟有没有起效。

社会结构派的观点确实向经验主义传统打出了有力的一拳,不过,它随后既受到了经验主义的回击,也暴露出不少自身存在的问题。一方面,许多经验主义者指出,社会性结构不只有开放性质的信任、传承与合作,还有封闭性质的竞争、论战,科学应该是开放与封闭、分享与独占的平衡;而且这不是现代科研才有的现象,早在17世纪,伦敦就成立了皇家学会(Royal Society),其工作之一就是评判和分配学术研究结果的所有权。另一方面,社会结构派没有回答信任与合作何以可靠的问题。科学也许确实依赖传承与合作,但显然并不是所有传承与合作都值得信赖——什么样的信息来源和合作伙伴是可靠的?如何判断既有知识中有无缺陷?这些对科研人来说非常重要的问题都不是社会结构派能回答的。社会性结构对科研来说也许必不可少,但如果学术共同体中 “图片误用” 等问题层出不穷,我们恐怕就要对社会结构派的结论打个问号了,这样的科学恐怕不是我们心中期待的净土。

总而言之,对于 “科学是什么” “科学为什么独特” 的问题,已经有经验派、数学派、社会结构派这三种基本立场,它们各有所长,但无论哪个都明显不能让人完全信服;相信读者读到这里也已经迫不及待地想要兼取其中几个部分,构成自己的观点。这三种基本立足点还请读者牢记,随着我们接下来深入20世纪以来科学哲学的诸多重要理论,它们还会以不同的样貌反复出现。(pp. 13)

(TAR此章还余下第5节,是对科学革命这段历史的介绍和补充。因与论述无关,本文略。)

第二章 逻辑经验主义

经验主义与怀疑论

前面提到,经验主义通常将经验视作知识的唯一来源,其代表人物是17-18世纪英国的 “传统经验主义三杰” 洛克、贝克莱、休谟。这一时期的经验主义也常常被称为 “感觉主义” (sensationalism),因为当时的人认为心灵不能直接接触和认识物质世界,而只能接触色彩、声音等经由感官接收而形成的种种感觉,心灵对种种感觉的规律(pattern)做出追踪和回应,以此形成对世界的认识。概括地说,经验主义传统主张 “心灵/内部” 与 “外部世界” 的隔离,心灵只能接受官能的刺激/印象(或反思自身),借此形成观念。感官经验是观念的唯一(外部)来源,我们对世界(也即非自身)的一切认识都依赖感官经验。然而经验主义无论在彼时还是在当代,都有一个绕不过去的对手——怀疑论,尤其是对外部世界的怀疑和对归纳的怀疑。我们这一章先讨论前者,把后者留到下一章。(pp. 19)

外部世界怀疑论为什么有力其实并不难理解。感官是非常容易犯错和受骗的,并不完全可靠;我们一旦把感官经验作为认识的唯一来源(哪怕退一步,最重要来源),认为心灵在经验面前是被动而封闭的,就极易陷入对感官经验可靠性的怀疑之中,谁能保证我们知觉到的就一定是真实的呢?这个富有趣味的思辨问题影响深远,直到现代,仍有不少科幻作品和科学假想从外部世界怀疑论中汲取灵感。吞下一颗红药丸,没准就能从缸中醒来!

面对这个问题,哲学家们(1)或固守感官经验的城池,坦然接受心灵的被动性和封闭性。在我们的感觉之外就算真的有另一个世界又怎样呢?那种东西是完全超越性的,无法言说,甚至无法思考;我们能思考和认识的只有感官经验,对我们来说,“世界” 就是一坨坨有规律的感觉集合,“存在” 着的东西就是一堆堆相对于观察主体/视角的知觉现象。这种观点也被称为 “现象主义”(phenomenalism),在19世纪非常流行。(2)或走向极端的怀疑论,认为不存在可靠的认识,任何意识都无从与梦境或幻觉相区别。这个问题早在笛卡尔那里就讨论过。(3)抑或走向极端的唯理论,认为任何实在都不过是某种意识或心灵内在演化的产物。17世纪以来,经验主义与理性主义/唯理论(rationalism)堪称近代西方哲学的最大主题,后者的代表人物是斯宾诺莎和莱布尼茨。(4)许多人认为,二者的主要争论要等到18世纪康德出现才得到解决,康德采取了某种中间立场,同时承认经验(“感性直观”)和理性的地位,认为所有思维活动都包含我们既已存在的精神结构/认识结构(mental structure)与经验的共同作用;像时间、空间、因果这些范畴是不可能从经验中得到的,它们一定是人头脑中先天就有、预先得来的结构性成分,心灵正是凭借这些范畴将经验合理化,使其转变成关于世界的知识。

总之,这些历史争鸣很好地说明了,想要坚持经验主义立场,就不能停留在简单的直接经验论,心灵不是被动的封闭物;在坚持基本的经验主义原则的前提下,经验/感觉与意识/心灵之间应该还有着更为复杂的关系。经验主义者们当然也意识到了这一点,17世纪 “理性主义” 还是经验主义的敌人,而到了20世纪以后,“理性主义” 反而主要指经验主义内部出现的充分信赖人类理智能力的流派。应该说,经验主义宣告了人类迈入现代,并在往后几个世纪里吸收了许多教训,日渐成长为影响最大的哲学流派之一。人类思想数百年风波动荡,经验主义传统支持科学、偏世俗而非宗教、偏政治中性的特点,也已深入人心。(pp. 22)

逻辑实证主义的兴起:维也纳学派

时间来到20世纪。第一次世界大战结束后,欧洲大陆出现了一个崭新的经验主义流派,由 Moritz Schlick 和 Otto Neurath 在维也纳创建,以 Rudolf Carnap 为核心,史称 “维也纳学派”(Vienna Circle)。他们受到二十世纪早期蓬勃发展的科学——尤其是爱因斯坦的科学理论——和早期维特根斯坦语言哲学的鼓舞,痛恨当时哲学界的论战,力图发明一套全新的经验主义理论,一扫所有既有的陈旧庞杂的哲学建构,一次性确定所有哲学问题的归属。在他们勃勃的雄心中,任何哲学问题,要么被解决,要么没有意义。他们从19世纪的哲学家 Auguste Comte 那里借取 “实证主义”(positivism)之名,自称 “逻辑实证主义” ;但他们如此极端的愿景很快就遭到了来自时代和其他哲学家的挑战,二战以后,他们更名 “逻辑经验主义” ,转向了不那么强的经验主义立场。(pp. 23)

当时的哲学界究竟发生了什么,让维也纳学派如此厌恶呢?他们极力反对的,究竟是什么学说呢?前面说到,18世纪康德哲学的出现大大解决了经验论与理性论的争论。而在康德之后,德国哲学迎来了极大发展,几乎统治了19世纪。强大而艰深的德国哲学为整个欧洲蒙上了 “黑格尔的阴影” ,逻辑实证主义者视之如寇雠,首当其冲的就是黑格尔与海德格尔。

黑格尔的哲学学与其历史学说紧密结合,其核心观点是,整个人类历史是 “世界精神” 从自在达到自觉、自为的实现过程。现实作为一个整体自身是精神性的、理性的,这样的观点也被称为 “绝对唯心论/客观唯心主义” 。放到海格尔的国家学说中,这意味着就整个宏大的历史进程而言,作为一个整体的国家要比个人重要得多。逻辑实证主义对此做出了严厉批评,认为这样的学说在哲学上晦涩、教条、充满了语言的误用,在政治上则为鼓吹国家主义(nationalism)埋下了祸根。逻辑实证主义者 Hans Reichenbach 就讽刺道,初学哲学的人一读到黑格尔《哲学史讲演录》,读到 “思想既是无限的力量,又是实体” ,就觉得是自己的问题,逼着自己反复琢磨,最终麻醉自己, “噢,思想果然是实体” ;Reichenbach认为,读不懂不是读者的错,而是黑格尔的错,是黑格尔不好好说人话,充满了语言的误用。海德格尔也大致同理,他对 “无” 的长篇大论和饱受争议的政治立场也是逻辑实证主义着力批评的地方。与之相对,逻辑实证主义者提倡清晰的理性与逻辑思辨,呼吁启蒙精神,反对直觉主义、浪漫派和神秘主义。他们同时也接继了莱布尼茨提出的 “人工语言” 的愿想,希望能创造出一门清楚、精确、通用的语言。(pp. 24)

一门新生的理论,既要有批评,又要有建设。逻辑实证主义者提出了哪些新的主张?前面提到,逻辑实证主义受到早期维特根斯坦语言哲学的影响,他们的语言观包含两个核心:

Ⅰ. “分析” 与 “综合” 之分。分析(analytic)语句指仅凭内部语词含义而决定真值的语句,综合(synthetic)语句指既凭借内部语词含义、又依赖世界的真实状况而决定真值的语句。比如罗素的经典例子,“所有单身汉都是未婚者” ,这句话是分析为真的,因为 “单身” 与 “未婚” 的语词含义相同,这个重言式仅凭语词含义就足以为真;相反,“所有单身汉都是秃头” ,这句话是综合为假的,因为 “单身” 和 “秃头” 的语词含义不相干,我们仅凭语词含义不足以判断这个句子的真值,必须诉诸现实情况才能判断,这便是综合命题,而显然现实世界中并非所有单身汉都秃头,故这是综合为假。18世纪,康德首次引入了分析与综合这个对子,对后世哲学影响深远。容易发现,分析命题的真是必然的真,又是 “空的真” ——仅凭语词本身的含义就能判断出真假,无需考证现实,因此也就不能提供任何事实性信息。逻辑实证主义又将这个对子同 “先天”(a priori) 与 “后天”(a posteriori) 这个对子联系起来——先天命题指独立于经验之外、不需要经验帮助的命题,后天命题则指经验命题——认为先天可知的命题一定是分析命题,然而分析命题的真又是空的真,所以先天命题就都不能提供任何有关现实世界的信息。于是逻辑实证主义者主张,所有数学命题和逻辑命题既然都是分析的,也就都不能描述我们的真实世界,它们表达的只是特定的符号使用习惯;不过我们可以借助数学和逻辑工具表达经验性的、综合的命题。例如 “太阳系有九个行星” ,这是一个用到了数学的综合命题,得到了经验观察的验证;但这九个行星的位置、轨迹等纯属数学计算和证明的内容,则依然是分析的。

逻辑实证主义者的这个看法意味着:(1)经验与数学可以兼容,非经验性的成分被纳入经验主义框架之中。这是对经验主义传统的突破,逻辑实证主义在坚持经验主义基本立场的情况下有了牢靠的数学工具的帮助。(2)数学系统内部的二分。从上面的例子可以发现,逻辑实证主义认为使用数学和应用数学不是一回事,数学系统的一部分是纯数学的、演算或证明性的、分析的、仅表明系统自身特性的,另一部分则是综合的、描述现实世界的。逻辑实证主义者的这个想法不是异想天开——近代以前,欧氏几何居于统治地位,许多哲学家对欧氏几何系统称赞有加,康德甚至誉称欧氏几何是 “先天综合” 的模范;到19世纪,数学家们成功创造出了一套自洽的非欧氏几何系统,但其目的仅仅是试验性的数学练习,而并不是要描绘现实;直到20世纪,爱因斯坦的物理学才证明,原来非欧几何才是对世界的真实描绘——正是在以爱因斯坦为代表的20世纪科学发展的鼓舞下,他们才会主张这样的革新。(3)排斥传统形而上学。在逻辑实证主义者看来,先天/分析命题与现实无关,其真是空的真,那么照此看法,许多传统形而上学笃信的先天、必然命题就立刻失色。例如 “一切事物都有其原因”,这是经院哲学常常援引的必然真理,然而一旦承认该命题是先天的、分析的、必然的,其真值就仅仅取决于 “事物”“有”“原因”等句子内部语词的含义如何,一下子与现实世界没了关系。(pp. 26)

Ⅱ. 综合语句的含义必须可验证。逻辑实证主义者要求,综合命题既然是关于真实世界的,其含义(meaning,后面为了行文通顺也偶尔换译为 “意义” ,但这个词容易有歧义,所以请读者始终留心,本文说的意义就是含义)就必须能在现实世界得到验证(verify),否则就是无意义的句子。这个主张又被称为 “验证主义”(verificationism) 或 “可检验性” 要求 (testablity)。也就是说,知道一个语句的含义就意味着知道验证它的方法;一个语句如果不可能有验证方法,那就没有意义。而逻辑实证主义者所说的 “验证方法” 又是观察性、经验性的方法,所以这一原则也就相当于说,经验是我们关于现实世界的任何认识的必需,离开经验就不能理解现实世界。当然,这里说的 “可验证” 是指理论上有可能,而非要求当下就能实践,毕竟很多科学假想都是提出后数十年甚至数百年才真正得到验证的;对于一个命题,只要有可能找到支持或反对它的经验证据,这个命题就不算无意义。

但即便如此,验证主义依然是非常强的立场,它意味着:(1)许多语句都被当成无意义的句子而排除。在逻辑实证主义者看来,科学和我们的日常认识一样,都述说着现实世界,因此都是有意义的;诗歌、情绪化表达等都属于无意义的语言,当然它们无意义并没有什么坏处;而传统哲学、伦理学、神学的表达都是本该有意义、本该述说现实世界,但却没能如此的语言。验证主义的立场不仅拒斥了传统形而上学,甚至一股脑摒弃了所有传统哲学!(2)科学语言和逻辑语言内部各自二分。在科学、逻辑、数学上,逻辑实证主义者的语言观是一脉贯通的,就如数学系统可以分成分析性与应用性两部分一样,科学和逻辑学同样可以二分。科学的语言可以分为 观察性语言 (observational)和理论性语言(theoretical),像 “红色” 就属于观察性语言,“原子” 就属于理论性语言,但二者大的界限如何划定始终是个问题,这也是 Carnap 关心的主要问题之一;逻辑的语言则可以分为演绎逻辑(deductive)和归纳逻辑(inductive),对逻辑实证主义者来说,逻辑是哲学的最主要工具,哲学的唯一任务就是借助逻辑工具对日常语言、数学和科学研究做出分析,演绎逻辑是数学常用的,根本特征是保真(如果前提真,则结论一定真),归纳逻辑则是科学常用的,达不到演绎逻辑保真这么高的程度,前提对结论只起到一定的支持。在逻辑实证主义者眼中,科学达不到绝对的确定性,这是很正常的。

总而言之,逻辑实证主义是一个以基于可检验性要求和分析—综合之分的语言观为基础的强硬的经验主义流派,他们认为科学(以及日常思考)的目的在于寻找和预测经验观察之中的规律,相信尽管基于过往经验预测未来的归纳推理有可能出错,但除了经验以外我们没有别的获取知识的通路,任何语句一旦离开经验就立刻失去所有意义。(pp. 29)

逻辑实证主义在20世纪第一个十年蓬勃发展,并在20年代超出欧陆,传到了英国。然而,30年代纳粹党的兴起彻底改变了当时欧洲大陆的学术环境,包括 Carnap、Reichenbach 和 Carl Hempel 在内的许多逻辑实证主义者都出逃到美国,这朵曾在维也纳繁盛的思想之花一路飘洋过海,在北美重新扎根;逻辑实证主义者的到来大大刺激了美国的哲学研究,但大西洋彼岸的政治和学术气候毕竟不同,加上逻辑实证主义内部争论并起,这一学说很快失去了锋芒,转而以更温和的 “逻辑经验主义” 的面貌重新示人。(pp. 25)

逻辑经验主义的式微:蒯因的挑战

二战之后,逻辑实证主义改弦更张,在更名 “逻辑经验主义” 的同时,内部外部都遭遇了许多难以应对的挑战,在60年代以后渐渐式微。

在学派内部,可检验性要求面临巨大的争议。可不可能被验证这件事本身很难细化,而且可验证性一和逻辑相结合,就把许多逻辑经验主义者本来想摒弃的句子又带了回来。比如最简单的合取(逻辑联结词 “且” ),“金属热胀冷缩” 这句话是可验证的;那么,“金属热胀冷缩且上帝是完美的” 这句话就也是可验证的,因为这句话的前一个合取支可验证、可能为错,于是这整个合取句也就可能为错,也即,这整个合取句有验证可能。逻辑经验主义本来通过可检验性要求排除了 “上帝是完美的” 这样的语句,认为这样的语句不可检验所以没有意义,结果这下它们又卷土重来。这个问题一直没有得到很好的解决,我们下一章会详细探讨这个问题。(pp. 31)

在学派外部,分析—综合之分和可检验性要求这两个原则都遭到了挑战,美国20世纪最知名的哲学家蒯因(W. V. Quine)是其头号对手。1953年,蒯因发表文章《经验主义的两个教条》,不仅提出语句检验应该采取整体论,对逻辑经验主义发出了有力一击,还提出 “分析命题” 这个概念意味着有些命题免于修正,这不可接受。具体地说:

Ⅰ. 关于检验的整体论(holism)主张任何语句、命题都不能孤立地检验,而一定要与其他若干语句、命题关联起来作为一个整体得到检验。比如前一章提到的霍乱的例子,John Snow 猜想霍乱是通过饮水传播的,通过控制井水抑制了霍乱传染。许多年后,Pettenkofer 喝下了含有霍乱致病细菌的水,身体反而无恙。这个例子很好地显示了整体检验的必要性:(1)控制饮水这一个条件并不足以证实霍乱通过水传播,否则,Pettenkofer 的经历就能证否 Snow、证否一个本来正确的结论了;(2)相反,Snow 通过控制井水验证自己猜想的时候其实已经预设/隐含了其他许多条件,如水是常温的故而霍乱细菌不会失活、周围居民的胃酸水平没有高到杀死霍乱细菌等等;(3)这些隐含条件恰恰是出问题的关键所在,Pettenkofer 没能验证 Snow 的结论,不是 Snow 的结论出了问题,而可能是因为他的胃酸浓度高,打破了 Snow 实验的隐含条件之一。总之,命题的验证一定是若干命题之合取的验证,验证正确代表当前诸合取支皆正确,验证有误则说明诸合取支中有错误项——只不过,这与实验者关注哪个合取支无关,也不能帮实验者直接定位错误项。如果经验观察没有出现预期结果,这不一定是当前检验假设的问题,而可能是某个隐含条件的问题。此外,既然语句的检验应该是整体性的,那么语句的意义也应该是整体性的。

蒯因的整体论确实击中了逻辑经验主义的软肋,尽管像 Carnap 和 Feigl 等人很早就意识到并接受了整体检验(比如 Carnap 提出的语言框架说),但公允地说,他们并没有明确整体检验的必要性,逻辑实证主义的可检验性要求大体上依然是单一检验,过去的经验主义在这个问题上的想法的确太过简单。整体论也确实富有见地,别说科学研究,就是我们日常生活中的信念也极容易陷入单一验证的误区。例如,许多人在大考时寻求迷信的帮助,烧香拜佛、转发锦鲤,一旦如愿还热衷于向神佛和锦鲤 “还愿” ,好像自己考高分真的是受了其庇佑一样。从整体论的角度看,考试分数高可能是个人先前努力、准备得当等自身因素和判卷者心情好、同考者水平低等非自身因素共同作用的结果;就算考试者拜了佛并且真的考得好,仅凭这一点也不足以验证 “拜了佛能考高分” 这个命题,顶多只能说拜佛是促成高分的因素之一;事实上很多人也正是这样解释的,认为拜佛让人心安,稳定的心理有利于考生发挥。另一个常见的例子则是操作电脑,电脑系统有着庞杂的变量,一个简单的操作背后实际上有着若干条件的制约。当你的女朋友向你抱怨 “百度都是骗人的,Word 里按 ctrl + shift + A 根本不能批量切换字母大小写” 时,不妨从整体论的角度出发告诉她,这不一定是百度的问题,而很可能是你的微信占用了这组快捷键,或者是你的 ThinkPad 有着反人类的fn键设计,让你误以为按下的是ctrl键🤨。不过,整体检验没能完全摆脱单一检验的局限。诚然,经验所得不符合预期的可能原因有很多,不只是当前的检验假设。但在科学实践中,科学家们似乎总能有很好的方法缩小范围,最终找到出错的地方,这一点在哲学上完全不成立;科学家定位错误的办法是很难给出一套哲学理论来定性的,这一点是逻辑经验主义的可检验性要求没能与现实的科学实践相贯通的地方,也是整体论没能解决的问题,无论是单一检验说还是整体检验说,都只能告诉我们有错误,而不能帮我们定位错误具体出在哪里。

Ⅱ. 分析—综合的区分不成立。基于整体论,蒯因指出 “分析命题” 这种概念是不成立的,它等于说有些命题能免受修正(immune to revision)、恒定正确,然而这种命题对科学来说并不存在。蒯因认为,我们所有的观点和假设组成了一张巨大的 “信念之网” (web of belief),验证发生经验与这个网状整体之间(而不是经验与单一假设或一组假设之间);一旦实验得到了意想不到的结果,那些(接触着经验的)这张大网的边缘的假设和命题就要相应做出修正,进而逐渐牵动与之相连的整张网发生改变、做出相应的修正。蒯因举例说,现代量子力学的许多 “奇怪” 发现就表明,我们可能需要对逻辑定律做出修正,过去我们信赖的整个信念网络可能都要为之做出调整——作为信念之网的组成部分,任何命题都不能免于修正,就连逻辑定律这样看起来绝对正确的分析命题,亦不能立于豁免之地。(pp. 33)

最后,逻辑经验主义始终没法很好地应对现实层级论,他们最初的经验主义愿景就此破产。前面说到,维也纳学派成立时最初的宏愿之一,就是坚持彻底的经验主义:经验等于观察所得,一切知识和检验必须基于经验,把借助经验去发现、描述和预测事物规律作为科学的唯一目的。然而这个愿望很快遭到 “现实的层级观”(layered view of reality)的挑战。一般来说,现实的层级观即认为现实、实在是分不同层次的,例如柏拉图划分感官可感的相(image)的世界与唯理智可及的理念(idea)世界,认为后者中的存在物要比前者更真实,这就是给实在分出两个层次。逻辑经验主义不愿接受这种层级观,因为其基本的哲学出发点是经验主义立场,认为科学的全部作用就是描述可观察事物的规律(pattern);为此他们必须假定现实世界完全等于可观察世界,没有不可观察、隐于背后的另一层实在。实在不应该有纵深,而应该是处处可观察的大平面。但是这种想法被科研的现实直接打破,有很多科学实验就是在极力探寻可观察事物背后隐藏着的某种结构或规律——最起码在实验之初,那些东西尚不可见,后来才随着科学研究而揭明。相应地,逻辑经验主义只能妥协,接受一定程度的层级观,认为描述可观察事物的规律是科学的最终(而非唯一)目的。

现在回看,逻辑经验主义实实在在犯了一个错——拒绝柏拉图的实在两层论没有问题,但这不是因为现实没有层次,而是因为现实有多得多的层次。现实的丰富层次构成了一个连续统(continuum),有些层次离我们更近、更浅显易见,有些层次则离我们很远、隐藏得更深,现实确乎有纵深。一个个具体的生物是可观察的,但它们的基因就是不可见的、潜藏在其背后的,而分子、电子则是更不可见、潜藏更深的,生物学正是由此一层层地探照现实。(pp. 37)

第三章 归纳与确证

演绎推理、归纳推理、解释性推理、支持/证据

无论是科学研究还是日常生活,我们几乎无时无刻不在使用推理(inference)、做出论证(argument)。一个论证可以理解成一个语句组,包含至少两个语句/陈述,其作用是展示推理过程,支持或否认某一陈述;被支持或否认的那个陈述是该论证的 “结论”(conclusion),其余的陈述则是用于开展支持性或否认性推理的 “前提”(premise)。从作为前提的诸语句出发,推理到作为结论的语句为止,就完成了一整个论证。不过,这么下定义似乎有些太抽象,不如直接看一些生活中常见的例子:

(例A)

所有人都会死

苏格拉底是人

⇒ 苏格拉底会死(例C)

上一只天鹅是白的

这一只天鹅是白的

⇒ 下一只天鹅也是白的(例B)

上一只天鹅是白的

这一只天鹅是白的

⇒ 所有天鹅都是白的(例D)

有6千多万年历史的地壳岩层中,铱的含量格外高

铱元素多见于流星,在地球表面分布极少

⇒ 6千多万年前曾有流星撞击地球为了方便写作和阅读,上面给出的推理示例都很简短,不过它们已经覆盖了常用的推理类型,我们生活中经常做这几类推理,不觉得有什么问题。

例A展示的是演绎推理(deductive),这类推理是几乎所有人都认可的有效推理,三段论是其经典形式之一。演绎推理的关键特征是 “保真”,只要前提为真,结论一定也为真。“保真” 说的就是前提的真保证结论的真,满足保真性又叫演绎有效/形式有效(valid)。正是因为演绎推理的前提一定支持其结论,所以我们说用演绎进行 “证明”(prove),数学、逻辑学的推理几乎都属于此类;而且要注意,数学所谓的 “数学归纳法” 实质上仍是演绎推理,它与我们接下来要谈到的日常所用的归纳推理有着本质差别。此外,像例A这样典型的演绎推理,也可以视作从一般到个别的推理。

例B展示的是归纳推理(inductive)。像例B这样从个别到一般、尝试用有限的经验观察作为前提得到普遍性结论的推理,是科学的常态。与演绎推理相比,它没有保真性,前提对结论的支持是有限的,因此我们说科学研究的某某证据 “支持” 某某结论,而非 “证明” 某某结论。狭义的归纳推理,就是指这种从个别到一般的推理。

例C展示的是预测(projection)。它显然也是归纳推理的思路,但与例B这样典型的归纳推理不同,它并不要求从个别上升到一般,而只要求归纳所得能继续适用于下一项。广义的归纳推理指除了演绎推理之外的所有推理,预测从广义上说就是归纳推理的一种。

例D展示的是解释性推理(explanatory)。它与归纳推理显然有着很大不同,既不是得出一般性的结论,也不是做预测,而是根据现有数据,对其可能存在的结构或发生过的过程提出假说(hypothesis),以便对其做出解释。这类推理别名繁多,有人称之为 “溯因推理”/“反绎推理”(abductive),也有人称之为 “解释性归纳”、“理论性推理” ,等等。我们可以把解释性推理视作广义归纳推理的一种。(pp. 43)

例子 B、C、D 都是非演绎推理,都可以归在广义的归纳推理的类下。它们都受到归纳问题的挑战。前面说到,经验主义面临对外部世界的怀疑和对归纳的怀疑这两大挑战,上一章详细讨论了前者,现在我们来讨论后者。什么是归纳问题?归纳有什么需要怀疑的地方?概括地说说,归纳问题指18世纪休谟提出的对归纳推理之有效性或可辩护性(justifiability)的质疑。归纳推理通过归纳、总结过往的经验观察,得出事物的规律或对未来进行推测。但休谟指出,归纳推理想要成立,必须假定某种 “自然齐一律”,即假定世界或事物的运行方式在过去和未来基本相似,这样才能保证过去所得的经验对未来仍然适用。然而这种假定很难站得住脚:不仅我们的经验观察注定是对既有、具体事物的观察,而且我们完全可以设想从某一刻开始世界忽然发生剧烈变化,让过往的各种经验总结都不再适用,这并不会造成什么矛盾——休谟自己所给的例子就很生动,无论过去多少天我们见到太阳从东方升起,都不能让我们确知明天太阳一定也从东方升起。总而言之,归纳推理缺少强而显明的有效性或可辩护性,过往经验所得不能保证对未来适用。(pp. 40)

有的读者可能会想,既然归纳推理并不可靠,那我们为什么还接受这种推理呢?干脆彻底否认非演绎推理不可以吗?我想还不行,最重要的原因是科学研究的实际情况,大量科学研究都在做这种从个别上升到一般的归纳推理,完全不承认这种推理的话,就难以解释科学的基础和可信力。次之但更切近的原因是,这种归纳推理确实是我们生活中一直在使用的,因其有限性就彻底否定它不符合现实。例如,在人们踏足澳洲大陆以前,“天鹅都是白色的” 是公认的真理,大概没有人怀疑这条基于无数经验观察归纳得来的结论;而澳大利亚本土黑色天鹅的出现打破了它,人们才确认这次归纳原来是有问题的。但生活在今天的人们即便知道了这个故事,明白归纳推理可能出错,也基本不会放弃归纳推理。就像前面提到的休谟的例子,我们随便问一个人 “太阳从哪边升起”,对方大概都会不假思索地回答东方,就算他知道黑天鹅的故事,他大概也不会以此为由主动怀疑自己这句回答的可靠性;只有当我们把归纳问题明确抛给对方,让对方专门思考这种推理站不站得住脚时,对方才可能意识到你的用意、意识到自己认为 “太阳从东方升起” 和认为 “天鹅是白色的” 有同样的犯错风险;可他会因此抛弃 “太阳从东方升起” 这个观点吗?同理,我们从小到大生活中无数的 “常识” 都是如此,难道有人在意识到归纳推理的有限性之后干脆彻底否定这种做法、抛弃所有常识吗?显然,尽管人们很容易明白归纳推理可能犯错,但现实中没有人因此就放弃它。——当然,我们还可以继续从表达主义(expressivism)的角度加以辩驳,我们可以说,人们在说出归纳结论时并不是真的在下普遍性结论,而是在表达某种总结性描述,人们说 “天鹅是白色的” 时,不是真的认为世界上所有天鹅都是白色,而只是在表达 “我所见过的天鹅都是白色”。然而,这种辩驳在我看来仍不够有力,人们说话真的这个意思吗?当我们认同 “太阳从东方升起” 时,真的只是在表达自己所见过的太阳都是从东方升起吗?我想似乎也不是,现实中我们往往就是在下普遍性的断论。

归纳问题一经提出,便迅速成为经验主义者最头疼的问题。前面说到,经验主义传统的核心观点是,经验是知识的唯一来源。假如归纳推理并不可靠,那经验还怎么提供知识?20世纪逻辑实证主义关心的主要问题之一,是经验何以成为证据(evidence),或者说观察所得作为证据如何支持特定理论。证据问题和归纳问题高度相似,假如经验不能保证将来依然适用,那它还怎么为科学理论提供支撑?遗憾的是,直到今天,人类依然没有找到解决归纳问题的出路。不过,逻辑实证主义对证据理论的探索大大推进了相关讨论,我们不妨看看他们的证据理论及其遇到的难题,没准这种回顾能为正在读文章的你带来灵感。

白天鹅与黑鞋:非演绎推理的问题(1)

逻辑经验主义是如何应对归纳问题的呢?前面说到,归纳问题对基于经验观察的归纳推理提出了挑战——观察性证据还能为科学提供支持吗?科学理论所依赖的证据一定得是观察性的吗?——对此,逻辑经验主义者力图给出一套涵盖各种证据情况的理论,说明构成科学理论的陈述与描述经验的陈述之间有何关系,以此揭示出观察所得何以支持某个科学理论。这便是其证据理论的初衷。总的来看,逻辑经验主义主要走出了两条路:(1)以 Carl Hempel 为代表,要求归纳推理在形式方面尽可能接近演绎推理,以期加强归纳推理的可靠性。这个思路自然易懂,但许多知名的悖论和难题都出在这条路上。(2)以 Carnap 为代表,借助概率论,强化归纳推理的可靠性。这个思路看上去也不错,而且遇到的问题确实相对较少,没有出现根本性的难题;然而如序章所铺垫的那样,这条道路充分暴露出逻辑经验主义在借助逻辑工具之后愈行愈抽象、与实际科学研究愈行愈远的缺点,Carnap的理论越发复杂,最终在世纪末淡出了人们的视野。对概率论的讨论已经远远超出了本书的主题,而且 Carnap 的理论模型到后期高度复杂,为此,我们接下来着重讨论 Hempel 的证据理论以及这条路上出现的经典难题。(pp. 44)

Hempel 的证据理论有两点基础:

Ⅰ. 个例可以用于归纳。只要观察到F是G的,这次观察就可以支持 “所有F都是G的” 的普遍性结论;

Ⅱ. 逻辑等价在归纳中仍然成立。能支持假设H的证据,同样能支持所有与H逻辑等价的假设,这里说的 “逻辑等价” 指两个陈述的真值恒相同,要真都真,要假都假。

这两点非常符合我们的日常直觉,似乎都没有问题,Ⅰ是我们前面提到的例子B所反映的典型归纳推理,Ⅱ是我们从演绎推理那里借来的看上去无懈可击的规则。然而,正是Ⅱ给 Hempel 证据理论带来了问题:有时候,作为证据的陈述和受其支持的陈述之间似乎没有什么关系。按照逻辑等价的定义,“所有天鹅都是白色的” 与 “所有非白色的东西都不是天鹅” 逻辑等价;而观察到一只黑鞋,按照Ⅰ,可以作为证据支持 “所有非白色的东西都不是天鹅” 这一结论,因为黑鞋确实既非白色、又非天鹅;那么按照Ⅱ,观察到一只黑鞋,就同样可以支持 “所有天鹅都是白色的” 这一结论,因为这个结论与它之前支持的那个结论是逻辑等价的。这就非常违反直觉,看到一只黑鞋怎么能支持所有天鹅都是白色呢?一项观察怎么能支持一个看上去跟它毫无联系的陈述/假设呢?

这个让人头疼的问题就是 Hempel 自己提出的,他的解决方法是坦然接受这种反直觉——没错,一只黑鞋就是能支持所有天鹅都是白的这一结论!甚至不仅是白色,说天鹅是红的、黄的、绿的……只要不是黑色,都能统统被一只黑鞋支持!Hempel 站在了一种很逻辑学家的立场上,认为 “所有F都是G的” 这样的句子其实并不是对 F 的描述,而是对宇宙间所有事物的描述,这个句子实际上表达的意思是 “对于任何事物,如果它是F,那么它是G的”。

可以想见,许多人对 Hempel 的回答都很不满意。一些学者如 I. J. Good ,试图攻击Ⅰ,提出单靠一个命题并不一定能形成支撑。设想这样一种情况:我们通过某种方式了解到,要么天鹅在世界上极其少见并且全部都是白色,要么天鹅在世界上很常见并且大部分是白色;然后,我们到外边随便一看就看到了一只白天鹅。在这个情况中,只有后一种假设得到了支持,我们可以认为 “大部分但非全部天鹅是白色”,而不能支持前一种假设,因为如果前一种假设为真的话我们应该不会这么随便就看到白天鹅。联系前一章,这个观点可以说是支持的整体论:一项观察支持一个理论,不是简单孤立的一对一,还可能有着其他许多条件。对整体支持的要求也让我们看到,逻辑经验主义遇到的难题其实是为了论述高度简化过的,在现实的科学研究中,应该不会有哪个生物学家笃定 “天鹅一定是白的”,因为现代生物学研究告诉我们基因变异是广泛存在的,出现其他颜色的天鹅并不是不可能。(pp. 48)

面对这样的攻击,Hempel 也没有坐以待毙,他依然坚持寻找观察与理论之间的关系,不愿把其他因素列入必需。他提出,要知道一项观察能否支持或者确证(confirm)一项理论,可能还要看你得知其中涉及的各种性质的先后顺序。试想你现在相信 “天鹅都是白的” ,走在路上时忽然遇到一个陌生人,(1)他告诉你他的包里有一只天鹅,你想不想看看?本着检验的目的,你大概会同意看一下,因为万一对方掏出一只黑天鹅,你的观点就被驳倒了;(2)而假如对方说他的包里有一个白色的东西,你要不要看一看,你大概就没有看的意愿了,管他白色的是什么,都不可能驳倒你。现在假定,无论(1)(2),对方包里装的都是一只白天鹅,并且对方强行让你看到。一个关键区别就此产生:同样都是白天鹅,你在情况(1)下看到时,它对你的观点有支持作用;在情况(2)下看到时,它对你的观点无影响。同样都是白天鹅,前一种情况下你的观点可能被驳倒,因此这次观察才重要。Hempel 于是对自己的证据理论Ⅰ做了升级,观察到F是G的并不一定支持 “所有F都是G的” 这种结论,只有当该观察有潜力驳倒(potential to refute)该结论时,它才能作为证据起到支持作用。黑鞋也是一样的处理方式,(3)如果对方告诉你他的包里有一个黑色的东西,问你要不要看,你应该看一看,因为万一他掏出一只黑天鹅,你就被驳倒了;(4)而如果对方告诉你他的包里有一只鞋,你就不需要看了,因为不管这鞋是什么颜色,都与你的观点无关。这样,Hempel 也保住了自己的理论Ⅱ。

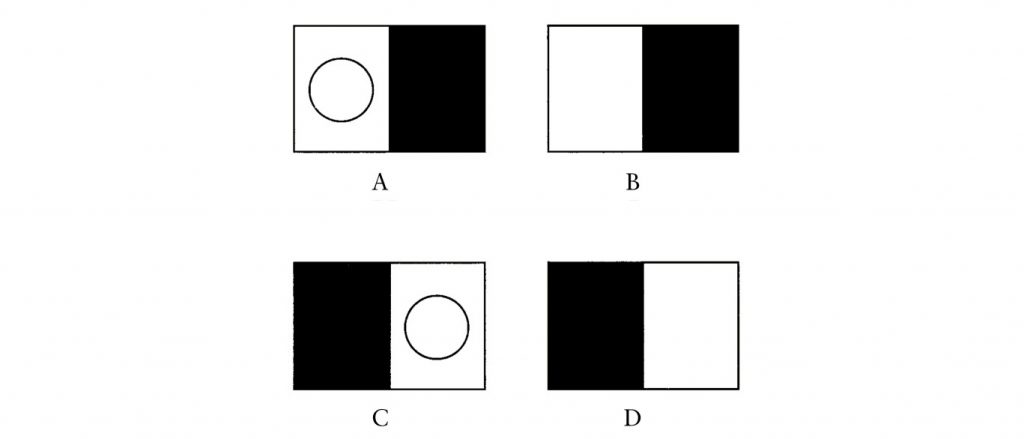

Hempel 的反驳就其根源来看,无非是简单的实质蕴涵(imply),熟悉其真值表的人应该一下子就能明白他的想法。不过,现实生活中人们却很容易在这个简单的逻辑问题上栽跟头——读到这里的你不妨试试看!上面的图片取自 Wason 1972年所做的著名心理学实验 “选择任务” ,是四张卡片,每张卡片上都有黑色遮罩盖住了一半。要回答的问题是,你需要移走多少遮罩,才能验证 “如果卡片左边是圆圈,那么右边也是圆圈” 这一假设?(pp. 50)

(答案见下一段)

熟悉实质蕴涵的话,你应该能立刻说对答案。就算不熟悉,也应该不难看出,这个实验的四张卡片正好能与上面提到的对方给你看东西的四种情况对应起来。(1)(2)(3)(4)分别是包里有天鹅、有白色东西、有黑色东西、有鞋,它们依次对应卡片A、C、D、B。验证 “如果卡片左边是圆圈,那么右边也是圆圈” 就相当于验证 “如果一个东西是天鹅,那么它是白色的”,卡片左侧是圆圈相当于一个东西是天鹅,左侧空白相当于一个东西是鞋,卡片右侧是圆圈相当于那个东西是白色的,右侧空白相当于那个东西是黑色的。那么,正确答案显然是挪走A、D卡片上的遮罩,许多受访者都犯了错误,以为是A、C或者A。

菉色的翡翠:非演绎推理的问题(2)

Hempel 的麻烦远不止一个,他的证据理论遇到的第二个难题就是 Nelson Goodman 的 “新归纳之谜”。前面提到,Hempel 加强归纳推理可靠性的大思路,是让归纳推理在形式方面尽可能接近演绎推理。这看起来是个很自然的想法,然而 Goodman 指出,形式有效对归纳推理来说并不成立,两个相同形式的归纳论证,可能一个没什么问题而另一个却很荒谬。

Goodman 举的反例可谓有名、有力又有趣:

(i) 首先,我们定义性质 “菉色” (grue),如果一个绿色(green)物体初次发现是在2010年之前,或者一个蓝色(blue)物体初次发现不是在2010年之前,那我们就说这样的物体是 “菉色的”。

(ii) 按照 Hempel 理论Ⅰ,我们可做如下归纳推理:鉴于所有在2010年之前发现的翡翠都是绿色的,故 “所有翡翠都是绿色的” 这一陈述得到支持。

(iii) 然后考虑(i),所有在2010年之前发现的翡翠是绿色的,就当然也都是菉色的,因为它们满足菉色定义的前一个析取支。

(iv)那么同样按照 Hempel 理论Ⅰ,我们可做如下归纳推理:鉴于所有在2010年之前发现的翡翠都是菉色的,故 “所有翡翠都是菉色的” 这一陈述得到支持。

(v)问题出现了。上面(ii)和(iv)所做的两个归纳推理形式完全相同,但效果却不同。前者没有什么问题,后者却不能为我们所信服,因为它的结论是 “所有翡翠都是菉色的”,这意味着在2010年之后发现的翡翠只能落入菉色定义的后一个析取支,也即在2010年之后发现的翡翠只能是蓝色的——这显然不符合现实。

新归纳之谜就在于此,(ii)和(iv)的归纳推理明明形式相同,为何会有不一样的效果?难道说,决定一个归纳推理有效/良好与否的,不只有其推理形式,还有别的因素?那这个因素到底是什么?这便是古德曼的新归纳之谜。

不难发现,造成这个谜题的关键就是 “菉色” 这个概念。Goodman 自己给出的出路是从语言上解决问题,我们之所以不能接受(iv)的归纳,是因为在英语中颜色是一种独立的性质,不包含时间(汉语也是如此);假如有一个特殊的民族,他们语言中的概念都是带有时间的,那么他们应该就不会觉得翡翠是菉色有任何问题,他们甚至可能还会反过来质疑我们为什么要把颜色中包含的时间成分给拆掉。这意味着,一个归纳推理可不可靠,取决于人们所用的语言,一个好的归纳推理所用的词汇,必须已经在相应的语言共同体中得到了长期、普遍的使用。然而很明显,大多数哲学家和逻辑学家都不会喜欢 Goodman 的方法,人们信赖逻辑的重要原因之一就是它尽可能避免自然语言的含混和歧义,揭示出人类共同的思维内容和推理方式——难道,一项推理用这种语言写出来成立,用另一种语言写就可能不成立吗?这实在让人无法接受。这些学者转而诉诸 “自然类别” (natural kind),认为 “菉色” 之所以有问题,是因为这是人造的概念,归纳推理不应该使用这种为了论证强行生造的概念,绿色、蓝色这样自然得来的概念就不会有问题,它们反映的是现实世界中客观存在着的性质。然而,这种回答也免不了产生新的问题,什么样的性质算 “自然” ?如何界定自不自然?什么是 “性质”?等等。我们一下子又被卷入了自柏拉图以来哲学家们争论不休的问题漩涡中。(pp. 54)

总而言之,新归纳之谜和旧的归纳问题直到今天都没有太好的解决方式,人们依然在不断努力,试图将这些顽石清出科学大厦的地基。虽然这项工作目前看来不得不停滞,但人们发现,当今科学研究中的曲线拟合和归类问题都有新归纳之谜的影子:面对一堆散点数据,可能的拟合曲线有无数种,它们哪种更好?各自有何优点?元素周期表中的元素刚好对应自然界的全部元素吗?我们有没有可能把两种元素归成了同一种,只不过目前的技术手段还无法辨明?心理学手册上的 “精神分裂症” 真的只是一种疾病吗?它的多种症状有没有可能其实是多种病?类似的问题不胜枚举,它们共同反映出的某种结构性特征多少给了我们一些自信——看来,清理归纳问题的重任还不至于毫无希望。(pp. 56)

发表回复